di Gianfranco Del Moro

La mia prima vera esperienza di meditazione avvenne nei primi anni ’90, in occasione dei seminari condotti da Vimala Thakar a Dalhousie, in India, rivolti a insegnanti e praticanti di yoga occidentali interessati ad approfondire gli aspetti filosofici dello yoga attraverso lo studio di antiche Upaniṣad, Bhagavad-gītā e Yoga-sūtra di Patañjali. Durante l’incontro di meditazione che precedeva il discorso quotidiano, sedevamo mezz’ora insieme con Vimala in silenzio, senza alcuna istruzione particolare. Da inesperto, non avendo ricevuto indicazioni sul da farsi, la mia mente vagabondava tutto il tempo, totalmente inconsapevole, oggi me ne rendo conto, degli stati avversivi, in cui ero immerso, a causa soprattutto della postura scomoda.

Insegnanti e praticanti italiani, francesi e indiani sulla terrazza della sala conferenze presso Vimala Thakar, Dalhousie, India (1995)

Foto di Gianfranco Del Moro. Tutti i diritti riservati

Nonostante ciò o, forse, proprio in forza di ciò, crebbe in me la curiosità e tornato in Italia cominciai a cercare un insegnante nel mondo dello yoga che potesse soddisfare il mio desiderio di approfondire il tema e la pratica della meditazione. Le ricerche non approdarono ad alcun risultato concreto: le conoscenze degli insegnanti di yoga che avvicinai si rivelarono approssimative e superficiali. Ormai quasi rassegnato, mi giunse il suggerimento entusiastico di un’amica sulla meditazione di consapevolezza proposta da Corrado Pensa nel suo centro romano di Dharma buddhista. “Ma c’entra il Buddha con lo yoga?” pensai. Non avendo elementi concreti di risposta e alternative valide per avere insegnamenti sulla meditazione, decisi di andare a conoscere personalmente Corrado per poi ritrovarmi a seguire i suoi incontri di Dharma nei successivi quindici anni. Sin da allora ho iniziato, non in modo deliberato e senza un’intenzione precisa, a mettere a confronto yoga e meditazione buddhista nel tentativo di capire le assonanze e le differenze delle due discipline che erano diventate centrali nella mia vita. Lo studio e la pratica quotidiana mi permettevano di scoprire nuovi punti in comune tra le due discipline che stimolavano ulteriormente la mia curiosità.

Puja presso il Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram, Neyyar Dam, India (1995)

Foto di Gianfranco Del Moro. Tutti i diritti riservati

Lo studioso pratica e il praticante studia

Oggi, a distanza di oltre vent’anni, non mancano i puristi che continuano a sostenere che si tratta di tradizioni diverse da un punto di vista storico ed è meglio mantenerle separate ma le copiose scoperte degli studiosi che attestano le profonde affinità a livello teorico e pratico tra le tradizioni yogiche e buddhiste permettono ormai di affermare che il rischio di fare miscugli tra due distinte tradizioni spirituali non esiste perché i confini storici e geografici tra loro risultano essere molto più sfocati di quanto si fosse mai pensato nel passato. Questo cambiamento di prospettiva è stato facilitato dall'affievolirsi del conflitto, acceso nel passato, tra lo schieramento degli studiosi e quello dei praticanti: molti studiosi sono oggi anche praticanti, o interessati alla dimensione filosofica ed esistenziale di ciò che studiano, e molti praticanti sono anche studiosi, o quantomeno conoscono e apprezzano gli studi accademici sullo yoga, e in generale sulle religioni dell’Asia. C’è in generale maggior competenza su entrambi i fronti. Nel passato c’era un certo pudore a fare ricerca sugli aspetti della pratica di yoga da parte degli studiosi. I praticanti, d’altro canto, non erano così interessati ad approfondire lo studio filosofico dello yoga. Oggi, non raramente, lo studioso pratica e il praticante studia. A questo si aggiungano le condizioni favorevoli create dal marcato sviluppo tecnologico dell’ultimo ventennio che ha facilitato l’accesso alle fonti. Nell’ultimo decennio, si sono create le condizioni che hanno permesso di ampliare la dimensione conoscitiva in ogni campo dello scibile, anche quello a cui ci riferiamo qui.

Yoga sūtra di patañjali e buddhismo

Prendiamo, ad esempio, gli aforismi sullo yoga di Patañjali. Non ci stupisce affatto sentire Michel Angot, famoso indologo, studioso di vedānta e filologo francese, affermare che i primi tre capitoli degli Yoga-sūtra erano un'opera buddhista composta da Patañjali ma che il capitolo finale fu composto da un indù chiamato Vyāsa, diversi secoli dopo. Questa teoria spiegherebbe perché i primi tre capitoli degli Yoga-sūtra hanno una forte impronta buddhista sia nei contenuti sia nel linguaggio mentre il quarto capitolo (non completamente ma in buona parte) e il commento attribuito a Vyāsa hanno un orientamento brahmanico ortodosso e sono critici verso il buddhismo.

Le parole di Angot non ci colgono di sorpresa visto che già nei primi anni del Novecento l’indologo tedesco Herman G. Jacobi (1929) sostenne che gli Yoga-sūtra fossero stati redatti sotto l’influenza degli autori buddhisti dei primi secoli d.C. e, come scrive Dominik Wujastyk (2018a), professore britannico dell’Università di Alberta, Émile Senart, indologo francese, a cui dobbiamo diverse traduzioni di testi buddisti e indù, tra cui numerose Upaniṣad, dichiarò a chiare lettere che il Patañjalayoga-śāstra e il Tipiṭaka (canone pāli del buddhismo Theravāda) contenevano passaggi e concetti che erano paralleli o addirittura concettualmente identici.

Louis de La Vallée Poussin (1937), storico delle religioni e orientalista belga, continuò il lavoro di Senart, e rivelò ulteriori innegabili influenze del buddhismo riscontrabili nel Patañjalayoga-śāstra. Notò, ad esempio, che i cinque mezzi per acquisire i superpoteri naturali che sono descritti all’aforisma 1 del quarto capitolo di Patañjali li troviamo anche nell'opera filosofica buddhista chiamata Abhidharmakośabhāśya (7.53) composta da Vasubandhu (IV sec. d.C.). In questo aforisma, uno yogi è detto essere in grado di acquisire poteri soprannaturali in virtù delle seguenti cinque cause: nascita (janma), erbe (oṣadhi), la recitazione di mantra, ascesi (tapas) e samādhi. I poteri (siddhi) elencati nell’Abhidharmakośabhāśya sono prodotti attraverso le stesse cause, anche se in una sequenza diversa: meditazione (bhāvanā), nascita (upapatti), invocazioni (mantra), erbe (oṣadhi), e da certe azioni ascetiche (karma). È impossibile che queste due liste possano essere indipendenti. Ci deve essere una connessione tra la tradizione dell'Abhidharma buddhista trasmessaci da Vasubandhu e gli aforismi di Patañjali. Questo è solo un esempio. La Vallée Poussin ha poi fatto ulteriori accostamenti tra i due autori.

Circa ottanta anni dopo, Federico Squarcini, nel suo commento a Yogasūtra (2015: pp. 144), ha confermato l’impressionante somiglianza tra i cinque mezzi per acquisire i superpoteri dei due autori, e ha individuato numerosissimi nuovi esempi che mostrano i legami tra la tradizione Yoga di Patañjali e le tradizioni buddhiste. Nel suo commento, ricchissimo di note bibliografiche, Squarcini (2015: pp.LXIII), riferendosi alle importanti opere di Asaṅga e Vasubandhu, autori appartenenti alla tradizione buddhista Yogācāra, non esita ad affermare che: “le opere di questi autori sono fondamentali per la comprensione degli Yogasūtra”. E aggiunge (2015: pp. LXIX): “L’odierna lettura degli Yogasūtra può trarre molti vantaggi dalla riscoperta delle relazioni che il suo autore intratteneva con simili interlocutori - relazioni documentate nell’appendice disposta alla fine di questo lavoro -, i cui volti inizieranno a comparire ogni volta che si troveranno citati molti dei concetti e dei termini che abbiamo finora menzionato”.

Puja di monaci della tradizione vajrayāna, Dalhousie, India (1995)

Foto di Gianfranco Del Moro. Tutti i diritti riservati

Anche David Gordon White (2011), indologo americano, sembra nutrire convinzioni simili: “La scuola Yogācāra (Pratica dello Yoga) del buddhismo Mahāyāna fu la prima tradizione buddhista ad impiegare il termine yoga per indicare il suo sistema filosofico. Conosciuto anche come Vijñānavāda ("Dottrina della coscienza"), lo Yogācāra offriva un'analisi sistematica della percezione e della coscienza insieme ad un insieme di discipline meditative progettate per eliminare gli errori cognitivi che impedivano la liberazione dall'esistenza sofferente. La stessa pratica meditativa in otto fasi di Yogācāra non era però chiamata yoga, ma piuttosto meditazione di "calma" (śamatha) o di "intuizione" (vipaśyanā)”. Qui l’allusione all’aṣṭāṅga-yoga di Patañjali è evidente. E poi continua: “L’analisi della coscienza fatta dagli esponenti dello Yogācāra ha molti punti in comune con quella di Patañjali più o meno coeva”.

I nuovi studi sulle origini dell’haṭha yoga

Lasciando da parte il più antico ‘yoga classico’ di Patañjali e facendo il confronto con uno yoga meno antico, l’haṭha yoga, emergono spunti di riflessione altrettanto interessanti. Intanto, è importante sapere che nelle sue prime formulazioni, l’hatḥa yoga era usato per innalzare e conservare l'essenza fisica della vita, identificata nell’uomo dal bindu, il seme (nella donna, rajas, fluido mestruale, citato raramente), che altrimenti gocciola costantemente verso il basso da un deposito nella testa e viene consumato. La conservazione e la sublimazione del seme erano associate al tapas (ascetismo) almeno dai tempi dell'epopea, e alcune delle tecniche del primo hatḥa yoga si sono probabilmente sviluppate come parte della pratica ascetica. Le tecniche del primo hatḥa yoga mirano a due obiettivi: mantenere il bindu nella testa, in modo meccanico, attraverso pratiche come la viparītakaraṇī, “ciò che capovolge", dove, stando sulla testa, gli adepti sfruttano la forza di gravità; oppure, convogliando il prāṇa nel canale centrale del corpo, che va dalla base della colonna vertebrale alla sommità della testa, forzare il bindu verso l'alto.

Nelle formulazioni successive dell'hatḥa yoga, al sistema orientato al bindu si sovrappone il sistema kaula (insieme di tradizioni tantriche derivanti dalle pratiche kapālika, letteralmente "adoratori del kapālin", il portatore di teschio, uno dei nomi di Śiva, corrente ascetica shivaita di origini molto antiche, conosciuta per l'abitudine di meditare nei campi crematori) della visualizzazione della dea serpente kuṇḍalinī che risale, attraverso un sistema di cakra, il canale centrale, susụmnā, verso il deposito di amṛta (il nettare dell'immortalità) situato nella testa, con cui la kuṇḍalinī inonda poi il corpo, ringiovanendolo e rendendolo immortale.

James Mallinson, famoso sanscritista e studioso di Oxford di testi classici e medievali indiani, autore, insieme a Mark Singleton, di “Le radici dello yoga” (2019) e di numerosi articoli, rivela un’importante scoperta che riguarda il più antico manoscritto di un testo haṭha yoga (nel testo non si usa ancora l’espressione haṭha yoga), che risale presumibilmente alla seconda metà dell‘XI secolo, chiamato Amṛtasiddhi (“L’ottenimento del nettare dell’immortalità”). È un'opera importante per molte ragioni, ma soprattutto perché è la prima a insegnare molte delle pratiche e dei principi centrali dell'haṭha yoga, che saranno poi ripetuti in varie opere successive. Le pratiche descritte nel testo sono mudrā, cioè tecniche fisiche utilizzate per manipolare le energie vitali, diverse però dalle mudrā tantriche che sono adottate, a parte qualche eccezione, come atteggiamenti fisici e gesti usati nei rituali allo scopo di creare determinati effetti sovrannaturali o, in qualche caso, per favorire la possessione da parte delle divinità a cui sono associate.

Si tratta di mahāmudrā, (‘il grande sigillo’), mahābandha, (‘la grande chiusura’), e mahāvedha, (‘la grande perforazione’), tre delle mudrā descritte anche nel Dattātreyayogaśāstra (XIII sec. d.C.), anche se con minori dettagli riguardo i metodi e gli scopi. Tutto ruota intorno alla nozione che l'essenza vitale del corpo (bindu o amṛta) è prodotta nel cranio da dove gocciola costantemente verso il basso, causando nel tempo l’invecchiamento e la morte del corpo. Le tecniche insegnate nel testo (poi confermatesi nel tempo come basilari dell'haṭha yoga) fanno sì che il prāṇa, il respiro, entri alla base del canale centrale del corpo e salga verso l'alto, costringendo così l'essenza vitale a tornare alla sua fonte e a rimanervi.

Ascetismo e buddhismo tantrico

Mallinson racconta di aver letto l’Amṛtasiddhi prima su un manoscritto del XVIII secolo della biblioteca di Man Singh Pustak Prakash nel Forte Mehrangarh, a Jodhpur, ravvisando coerenza nel modo in cui gli insegnamenti yoga venivano presentati rispetto ad opere successive di haṭha yoga dove spesso due o più paradigmi logici venivano confusi. Il testo, come presentato nel manoscritto di Jodhpur, sembrava essere un’opera śaiva. Poi successivamente ha ottenuto le scansioni di un altro manoscritto dello stesso testo, tradotto anche in lingua tibetana, che ha permesso di dire che il testo è stato composto nella seconda metà dell’XI secolo.

Rileggendo questa versione del testo, insieme ad un gruppo di studiosi di Oxford, si è arrivati a stabilire che è stato composto da una tradizione ascetica del buddhismo tantrico. “Varie parole e concetti nel testo che mi erano oscuri” afferma Mallinson, “sono stati identificati dal mio collega Dr. Péter-Dániel Szántó come caratteristici del buddismo tantrico. Alcuni erano oscuri anche per gli scrivani dei manoscritti successivi del testo, così li hanno reinterpretati. Altri versi del testo includono insegnamenti che sono ovviamente buddhisti, ma che sono stati rielaborati nei manoscritti successivi per oscurare le loro origini. Così, da un verso che si riferisce ai quattro elementi è stata rimossa la parola ‘quattro’, perché nelle tradizioni indiane non buddhiste gli elementi sono cinque. Ci sono molti esempi di questo tipo. Forse il più sorprendente è il verso di apertura del manoscritto sanscrito/tibetano, che non si trova nei manoscritti indiani successivi, che è in lode alla dea Chinnamastā, ‘La dea decapitata', che al tempo della composizione del testo era venerata solo nei circoli buddhisti”.

Tecniche fisiche e Haṭhapradīpikā

E Mallinson continua: “Una delle prime grandi scoperte del mio progetto, quindi, è che il primo testo che insegna lo yoga fisico è buddhista. Ma questo non significa che lo yoga fisico sia nato tra i buddhisti. Lungi da ciò - si dice che il Buddha stesso abbia provato tali pratiche e le abbia rifiutate perché in definitiva futili. Quello che penso significhi è che una setta di asceti del buddhismo tantrico fu la prima tra molti gruppi di yogi a codificare i metodi dello yoga fisico, che prima erano stati trasmessi solo oralmente. Nel corso dei secoli successivi, i testi sullo yoga fisico sono stati prodotti da una grande varietà di altre tradizioni (che oggi sarebbero tutte chiamate "indù"). Poiché gli autori buddhisti dell'Amṛtasiddhi furono i primi a scrivere i loro insegnamenti, i testi successivi hanno utilizzato tutti almeno una parte della sua terminologia.”

Alle stesse conclusioni giunge Jason Birch nel suo articolo “The Amaraughaprabodha: New Evidence on the Manuscript Transmission of an Early Work on Haṭha- and Rājayoga” (2019)”. Secondo Birch, la stretta relazione tra la versione breve dell’Amaraughaprabodha, testo sanscrito dello yoga śaiva, del XIII sec.,attribuito a Gorakṣanātha, e l’Amṛtasiddhi, opera del buddhismo vajrayāna, “fornisce una visione unica di come i primi insegnamenti sull'haṭhayoga furono formulati. Anche se la pratica delle tecniche fisiche è in gran parte la stessa in entrambi i testi, l'autore dell'Amaraughaprabodha rimosse la terminologia vajrayāna, aggiunse la metafisica śaiva e inquadrò l'haṭhayoga come subordinato a uno yoga śaiva noto come rājayoga”.

Quanto appena affermato da Birch ci interessa molto da vicino perché Christian Bouy (1994, pp. 18-19), famoso indologo francese, ha identificato l'Amaraughaprabodha come testo a cui Svātmārāma si è rifatto per compilare l’Haṭhapradīpikā (della metà del XV secolo), il testo di riferimento odierno dell’haṭha yoga. “La versione breve dell’Amaraughaprabodha”, aggiunge Birch, “è probabilmente la prima opera conosciuta a combinare l'haṭha- con il rājayoga, sulla base della stretta relazione di questa versione breve con l'Amṛtasiddhi, della sua natura rudimentale e della probabilità che Svātmārāma abbia usato questa, e non la versione lunga, per comporre l’Haṭhapradīpikā”.

Pratiche yoga non settarie

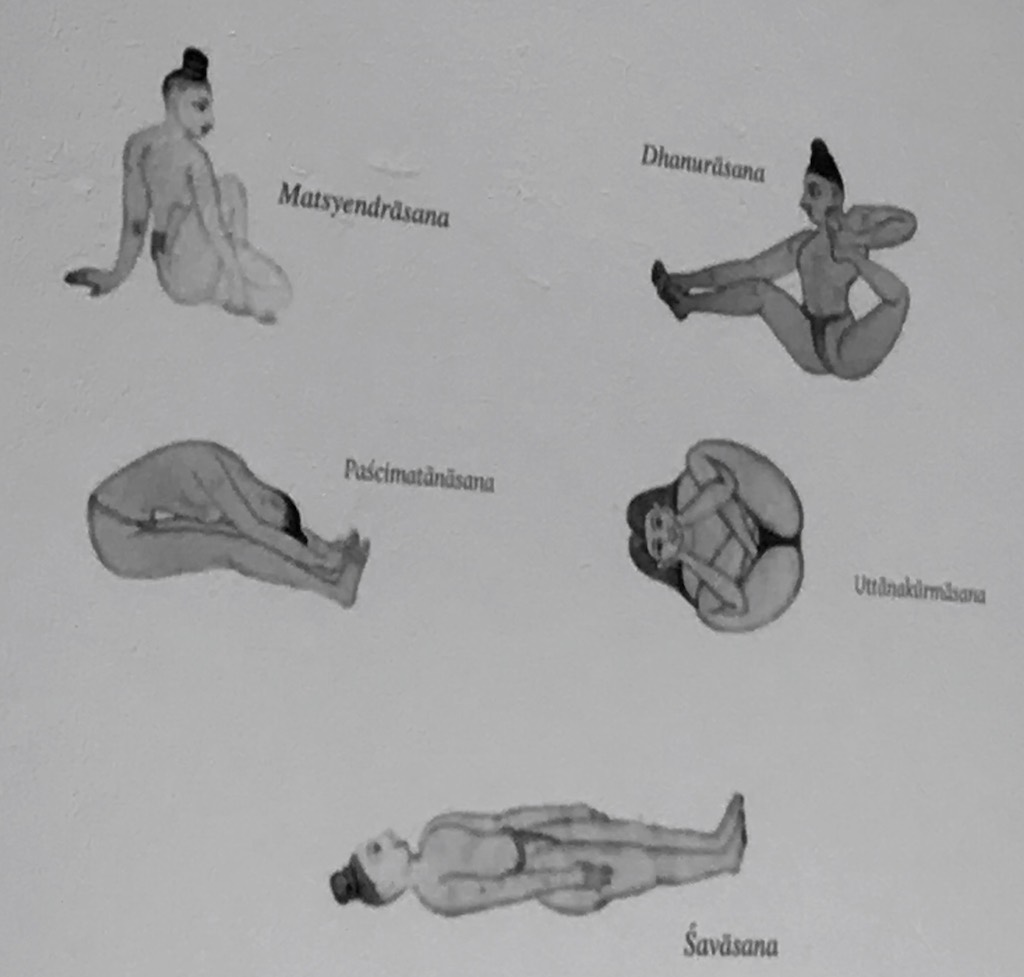

Un altro tema interessante, perché oggi in occidente tendiamo ad identificarlo con lo yoga, è quello che riguarda gli āsana, le posture fisiche. Sembra che non facessero parte del primo haṭha yoga e che vennero integrati solo alcuni secoli dopo. La prima descrizione nota dell’uso terapeutico degli āsana la si trova di fatto nel Kālacakra tantra un testo del buddhismo tantrico: “Tenendo i piedi nella posizione del loto ci si libera dal mal di schiena. Avere i piedi in alto e la testa in basso [cioè capovolti in verticale] rimuove nella sua interezza la malattia del catarro nel corpo. (Kālachakra tantra 2.112d – 113a)”.

Gli āsana nei testi antichi

Come riporta Matthew Gindin, nel suo articolo “The Buddhist roots of Hatha Yoga”, pubblicato da Tricycle, intervistando Mallinson: “questo insegnamento buddhista, che fu scritto tra il 1025 e il 1040 d.C., è la prima citazione dei benefici terapeutici degli āsana in un testo indiano che conosco. Āsana significava "sedile" o "posizione seduta" nei primi testi yogici e poteva facilmente riferirsi a uno sgabello come a una postura fisica; ha finito per voler dire ‘posizione seduta di meditazione’ nei testi indù del primo millennio. Nei primi anni dal XII al XIV secolo l'uso della parola āsana si espanse nella cultura indiana includendo posture per il wrestling e per fare l’amore”.

Come abbiamo visto, la caratteristica più evidente di questi insegnamenti è il loro marcato ritmo evolutivo e i testi stessi ne sono la prova. Le varie tradizioni sembrano vivere uno spirito settario non rigidamente chiuso ma, anzi, quasi tutte insegnano che chiunque può praticare le loro tecniche e non è più indispensabile sottoporsi ad un percorso iniziatico di adesione alla setta. Le parole di Mallinson sono illuminanti in questo senso: “L'Amṛtasiddhi sostiene che il suo yoga può essere praticato da capifamiglia ed asceti, mentre il Trattato di Yoga di Dattātreya espande questo concetto affermando che brahmani, capifamiglia, asceti, buddhisti, giainisti, tantrici kāpālika e persino atei possono beneficiare dello yoga, purché sia praticato assiduamente. Questa, per me, è stata una delle più importanti rivelazioni del mio studio della storia dello yoga: che non possiamo attribuire le sue origini a nessuna singola setta o tradizione, e che le sue pratiche sono vantaggiose per tutti, indipendentemente dall'affiliazione religiosa o dal credo filosofico.”